ムトゥ 踊るマハラジャ

公開 1995年

監督 K・S・ラヴィクマール

公開当時 ラジニカーント(45歳)

この世の憂さを晴らすような明るさに満ち、ほとんどの日本人にとって本作がインド映画とのファーストコンタクトだったのではないでしょうか。

主演のラジニカーントは吉幾三をワイルドしたようなルックスながら、公開当時日本で「インドのキムタク」と称されるほどインド国内で絶大な人気があり、国が変ればイケメンの基準もこれほど変わるのかと驚いたものです。

映画自体は素朴でコメディ要素は昭和のテレビ創世記のようなユルさがあるものの、一周回ってまったく新しいものを見せられた感があり、そのインパクトたるや凄まじいものでした。

映画開始とともに「SUPER STAR」のテロップ、文字の間からスターウォーズの冒頭シーンのような宇宙を思わせる暗闇から「R A J I N I」の文字が3Dのようにシュッシュッと観客目掛けて飛んでくる…

荘厳な寺院で祈りを捧げるムトゥ。

「神聖なるアッラーよ、感謝を捧げます…」

祈りが終わりピューっと口笛を吹くと二頭立ての白馬の馬車が現れ、ムトゥは馬車で村を疾走しそのまま怒涛の勢いでオープニング曲が始まる…

ご主人様はご主人様は只一人

ご主人様は只一人

その他の者は皆しもべ

運命に従うは敗北者

運命に勝つは賢者

欲望に勝てば世界はお前のもの

力業でねじ伏せらるようなオープニングのインパクトに思考停止し完敗してしまいました。

本作は165分の長尺で、タイトルが出るまでのアバンタイトルに15分間使われるなど、時間配分がバグっているとしか思えない構成になっています。

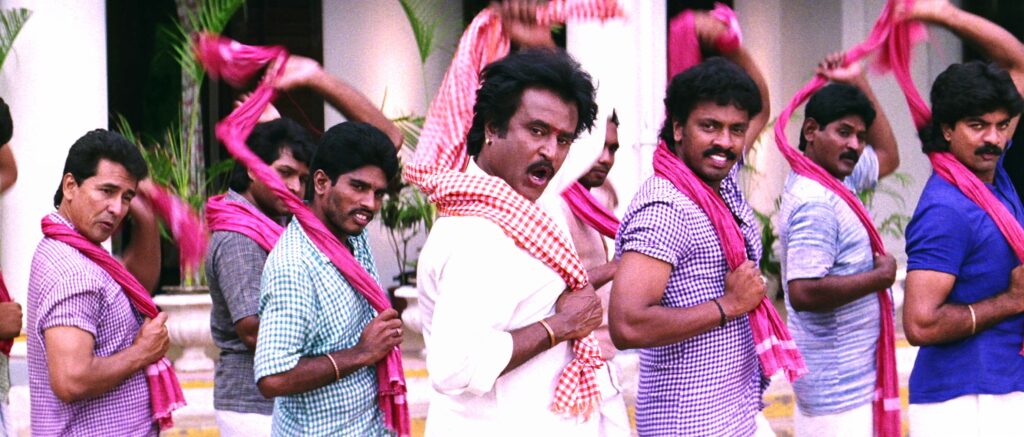

インド映画特有のダンスと歌のシーン満載で、色とりどりのサリーを纏った女性たちと村の男性たちが、男女の駆け引きをテーマにした曲に乗ってにキレのあるダンスを披露します。

大地主ラージャに仕えるムトゥは、腕っぷしが強く明るく性格が良く、村人から信望が厚い人気者。

ムトゥには驚くべき出生の秘密があった…

旅芸人一座の人気女優ランガ。

勝ち気でキャンキャン言いたいことをまくしたてるランガにムトゥは

「汚い言葉を使うのは止めろ。 美しいタミル語を話せ…」

ムトゥとランガを中心にダンサーたちが極彩色の衣装で踊る「ティラーナ ティラーナ」は本作の一番の見せ場かもしれません。

ムトゥとランガを中心にダンサーたちが極彩色の衣装で踊る「ティラーナ ティラーナ」は本作の一番の見せ場かもしれません。

極楽浄土を再現したような10分近くもある曲で、数十人のダンサーを従えて踊るラジニカーントはスーパースター然とした貫禄があります。

赤、黒、黄、青、白、紫、金と、なんとムトゥは曲の中で7回衣装チェンジをします。

一貫してムトゥは信仰に厚く弱い者に優しい好男子として描かれています。

一貫してムトゥは信仰に厚く弱い者に優しい好男子として描かれています。

劇中でやたらとタオルをバッシバッシと振り回す「タオルプレイ」と呼びたくなるようなダンスが披露されますが、インドではタオルは小粋な男を現す小道具なのでしょうか。

随所に神をおそれ謙虚な者こそ真の賢者というヒンドゥー教の教えが散りばめられています。

当時単館上映から始まったにもかかわらず口コミで評判が広がり、日本でインド映画ブームが起こるほどの大ヒットを飛ばしました。

インド映画は「ボリウッド」と称されるほど、ハリウッド映画と肩を並べるほどに洗練されエンターテイメントとして成熟しましたが、私は素朴ながらCG一切無しの人間力だけで構成された本作の方が好きで力強さとエネルギーを感じます。

基本的に素朴でベタなドタバタ劇ながら、これを見て心底笑えるインド国民の純粋さにも感動したものです。

日本のように座って微動だにせず鑑賞するのではなく、「応援上映」のようにスクリーンの中の登場人物と共に歌い踊るのがインドの映画の鑑賞スタイルなのだそうです。

ラジニカーントは俳優としても人気№1、その人気から大統領候補にまで名前が上がるほどの国民的ヒーローで、貧しい人達のために財団を設立し慈善活動を行うなど、その人となりも国民から愛されいるそうです。

ラジニカーントは俳優としても人気№1、その人気から大統領候補にまで名前が上がるほどの国民的ヒーローで、貧しい人達のために財団を設立し慈善活動を行うなど、その人となりも国民から愛されいるそうです。

当時は「インドのキムタク」の呼び名に違和感を感じたものですが、インド女性は見てくれよりも内面重視、懐が深いのですね。

「バーフバリ」「RRR」の大ヒットにつながる日本人のインド映画に対する意識の地ならしをしたという点で、本作の功績は大きいのではないでしょうか。

見るとやみくもに元気になる、インド映画の底知れぬエネルギーに溢れた名作です。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません